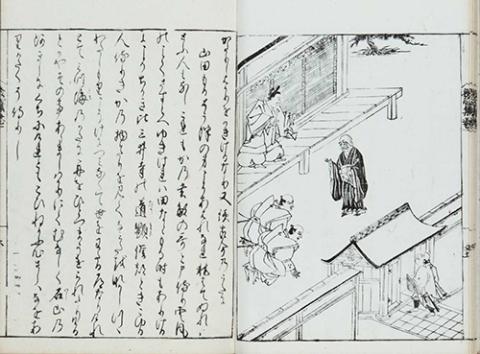

摂州能勢郡若宮八幡宮記事

引用

『摂州能勢郡若宮八幡宮記事』(名古屋大学附属図書館所蔵)「名大システム 古典籍内容記述的データベース」収録(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n004-20230901-00778)

記載例をコピー

ID

j541

コレクション内カテゴリ

書名

摂州能勢郡若宮八幡宮記事

書名ヨミ

セッシュウノセグンワカミヤハチマングウキジ

別タイトル / 旧書名

摂州能勢郡若宮八幡宮記事

書名備考

書名は内題による。

数量

1冊

寸法・大きさ

23.5/16.8

丁数

14

原装・改装

改装

版写

写

書型

半

成立

書簡文の元奥書「三月十四日 大南瑣太郎/岡金吾様/右大南は摂津国能勢郡地黄村之郷士にて御座候」。古文書の冒頭見出し「文化十四年丑三月中旬摂州能勢郡野間郷出野村百姓辻勘兵衛家より出現する古文書之写」。同元奥書「従四位上侍従行左少弁藤原経房/建保第五丑年九月二日/元仁元甲申年八月七日逝去年六十八歳葬来見山辺在社(以下に、天正年間に到る、同人の子孫の没年一覧あり)」。

成立推定

近世後期写

内容注記

摂津国能勢郡出野村(現・大阪府豊能郡能勢町野間出野)に鎮座する若宮八幡宮の祭神が安徳帝であることについて、その由来を記した書。同村の旧家である百姓辻勘兵衛家が文化14年3月に萱葺の屋根を葺き替えた際に、棟木に付けてあった竹筒の中から出現した古文書に拠る。文治元年、安徳帝が源典侍・藤原経房等9名の従者とともに壇の浦を脱出し、伯耆、但馬を経て出野村に遷幸、同村で御悩となり同3年5月27日に崩御、同村の岩崎山に葬り、社を建立、若宮八幡宮と称したとし、藤原経房の子孫が辻勘兵衛という。本文は能勢郡地黄村の郷士大南瑣太郎が岡金吾に報告した書状で、末にその古文書(漢字かな交じり)を引く。

所蔵機関

名古屋大学附属図書館

請求記号

175.963-Wa

備考

無表紙、紙縒綴本。

メタデータ提供者

名古屋大学附属図書館

資料種別

和古書

画像有無

無

コレクション

名大システム 古典籍内容記述的データベース

名古屋大学が所蔵する和漢古典籍について、書誌だけでなく内容までも詳細に記述したデータベースです。