振濯録通俗抄

引用

岡本冨治郎(通理)『振濯録通俗抄』(名古屋大学附属図書館所蔵)「名大システム 古典籍内容記述的データベース」収録(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n004-20230901-01351)

記載例をコピー

ID

j906

コレクション内カテゴリ

書名

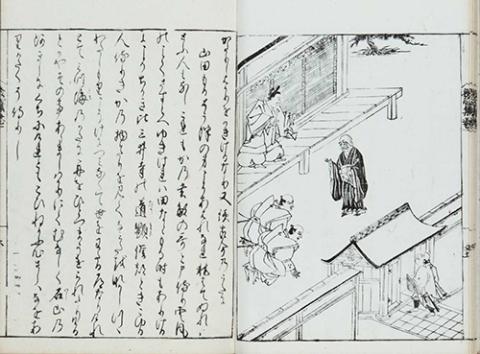

振濯録通俗抄

書名ヨミ

シンタクロクツウゾクショウ

別タイトル / 旧書名

振濯録通俗抄

書名備考

書名は内題による。原題簽「振濯録」。見返題「通俗抄」。柱題「土部源流」。

編著者

岡本冨治郎(通理)

(

オカモトトミジロウ

)

数量

1冊

寸法・大きさ

26.5/18.8

丁数

33

原装・改装

原装

版写

版

刷り書写の態様

早印。

書型

大

出版年(西暦)

1858

出版年

1858

成立

見返に「緑〓{62EA}亭蔵板」。無記名の自序あり。安政3年霜月、岡本通理自序(巻末にあり)。刊記の前に「岡本冨治郎著」。安政5年6月発兌、三都書林 勝村治右衛門(京都寺町松原下ル)・田中屋次介(京二条東洞院上ル)~河内屋新二郎(朱印「積小館」)(大坂北久太郎町四丁目)・同正介(同北久宝寺町三丁目)等6軒刊。

成立西暦

1858

内容注記

土師氏の源流を考証し、その差別すべからざることを説いた書。もと漢文で書かれた「振濯録」を漢字かな交じりに和解したもの。巻頭自序によれば、安政2年秋に訪ねてきた中野某が、その一族の先祖は昔出雲の国の土師部で菅家の遠祖の召しにより大和に移住したこと、その縁により今も公家五条殿の門に出入りして吉事凶事ともに参与すること、ところが「民間にてみだりにいやしめ視てともに歯(ヨハヒ)せざるものゝごとし」という状態であること、を語り、同人の乞いにより書かれたものという。

旧蔵印・識語

印記「醇庵書院」。

所蔵機関

名古屋大学附属図書館

請求記号

288.2-O

メタデータ提供者

名古屋大学附属図書館

資料種別

和古書

画像有無

無

コレクション

名大システム 古典籍内容記述的データベース

名古屋大学が所蔵する和漢古典籍について、書誌だけでなく内容までも詳細に記述したデータベースです。

関連アイテム

仏神弁稿

名大システム 古典籍内容記述的データベース 名古屋大学附属図書館

二神伝

名大システム 古典籍内容記述的データベース 名古屋大学附属図書館

〈天竺真図〉仏国考証

名大システム 古典籍内容記述的データベース 名古屋大学附属図書館

〈天竺真図〉仏国考証

名大システム 古典籍内容記述的データベース 名古屋大学附属図書館

新勅撰和歌集抄

名大システム 古典籍内容記述的データベース 名古屋大学附属図書館

弾妄釈疑篇

名大システム 古典籍内容記述的データベース 名古屋大学附属図書館