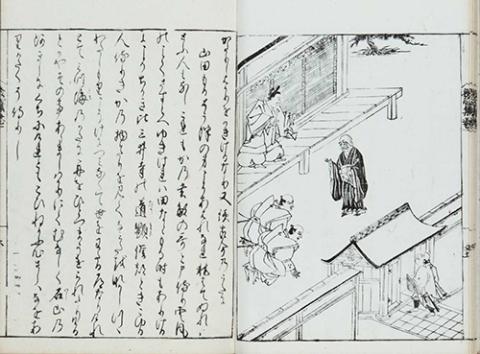

丙午縁起

引用

木節堂『丙午縁起』(名古屋大学附属図書館所蔵)「名大システム 古典籍内容記述的データベース」収録(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n004-20230901-01600)

記載例をコピー

ID

j1156

コレクション内カテゴリ

書名

丙午縁起

書名ヨミ

ヒノエウマエンギ

別タイトル / 旧書名

丙午縁起

書名備考

内題「丙午迷ひさとし広めの由来」。

編著者

木節堂

(

ボクセツドウ

)

数量

1冊

寸法・大きさ

24.5/17.3

丁数

33

原装・改装

原装

版写

写

刷り書写の態様

自筆稿本。

書型

半

出版年(西暦)

1786

出版年

1786

成立

序跋等なし。内容より天明6年中の成立。

成立西暦

1786

内容注記

天明5年より丙午の翌6年にかけて、著者(和歌山北町、和泉屋源右衛門、木櫛挽亀甲櫛笄の細工をする職人)が仲間の箱宗(和歌山御坊六軒丁、田辺屋宗助、指物たんす職人)・直長(和歌山本町四丁目、直川屋長兵衛、質屋)の助力を得て、丙午生まれの子に厄難ありという迷信を否定する一枚刷を施印し、諸国に広めるように奮闘した活動を詳しく書き綴った記録。一枚刷は天明5年9月13日夜、若山(和歌山)辺の所々に何者かが張り出した「丙午ノ縁起」の張り紙(途中で著者が訪ねた大坂元天満丁杉浦先生の話によれば、紀州の御殿様の作という)を模刻したもの。大坂へ出て蔵屋敷や諸国問屋を頼み広め、それより京へ出、伊勢を回り(途中、松坂日野丁書林柏屋兵助で版木を新刻、津立町書林山形屋伝兵衛より諸方へ施す)、宮宿に着き、江戸より北国行を計画するが、宮で直長が発病し、快気後の天明6年4月に尾張より帰国。末尾に、60年後のことを考慮して、表紙付の冊子本『丙午さとし咄し』を刊行した記事あり、「板下書は大坂高安庄次郎筆画は玉山の筆也板行(板木の意)京都ニ而彫せ則京都へ施本百冊大坂江施本百冊江戸へ施本百冊若山江施本弐百冊又本町四丁目丁字屋安兵衛五十冊施本といたし右板行は木節堂方所持致し有なり」とあり。国書総目録によれば『丙午さとしばなし』天明6年版1冊が国会蔵。

旧蔵印・識語

識語「木節堂蔵書」。

所蔵機関

名古屋大学附属図書館

請求記号

449.3-H

備考

11行墨刷罫紙。

メタデータ提供者

名古屋大学附属図書館

資料種別

和古書

画像有無

無

コレクション

名大システム 古典籍内容記述的データベース

名古屋大学が所蔵する和漢古典籍について、書誌だけでなく内容までも詳細に記述したデータベースです。