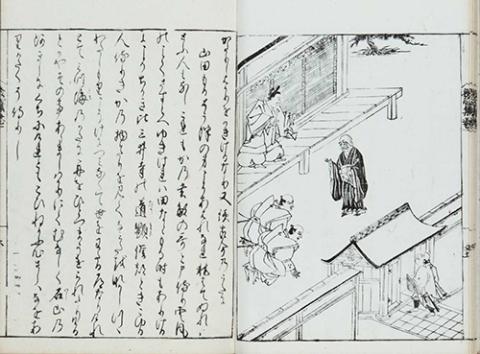

解経秘蔵

引用

寺尾正長(東海)『解経秘蔵』(名古屋大学附属図書館所蔵)「名大システム 古典籍内容記述的データベース」収録(https://da.adm.thers.ac.jp/item/n004-20230901-00263)

記載例をコピー

ID

j47

コレクション内カテゴリ

書名

解経秘蔵

書名ヨミ

ゲキョウヒゾウ

別タイトル / 旧書名

解経秘蔵

編著者

寺尾正長(東海)

(

テラオマサナガ

)

数量

3冊

丁数

78

原装・改装

原装

版写

版

刷り書写の態様

やや後印。

書型

大

出版年(西暦)

1796

出版年

1796

成立

見返「天明新刻/東海先生著/平安 書肆 天隆堂」。安永4年秋9月、讃岐 東海寺尾正長(刻印「東海」「正長之印」)自序。天明5年夏5月、平安 石井一貫堅(刻印「鏡山」「一貫之印」)序。寛政8年夏5月、東海先生門人羽富謙伯益(刻印「羽謙之印」「伯益氏」)序。巻首「日本 寺尾正長子長 学」。天明5年正月、皇都書林 秋田屋平左衛門・八幡屋四良兵衛~菱屋孫兵衛・浪花 大野木市兵衛等7軒刊。裏表紙見返に三府書肆 東京 北畠茂兵衛・同 稲田佐兵衛~西京 佐々木惣四郎・大阪 松邨九兵衛等10軒の付刊記。

成立西暦

1796

存欠

全3巻

内容注記

韻書。序文によれば、本書編集の意図は次の通り。魏晋時代以後、数多の字書が出され、学者はそれらによって漢籍を読むようになった。そのため聖人伝来の文字の秘授を受ける者がいなくなり、結果、字義に精通するものがいなくなった。そこで、経の解釈の便となるよう、古学を嗜み字義に精通し、聖人の用字を悟った編者が、一字に数多の字義があることを説くため、本書を編纂した。上巻では、六書・形声論・仮借論・字体変事・音韻・四声論・四字一紐・六字一紐総帰一入・五音・五音清濁・五音相通音・天地自然五音相通総括図・字音軽重兼備論・韻母論・合韻八十四目・十二畴・正直音訓・傍直音訓・正同音訓・傍同音訓・協同音訓・正同韻訓・傍同韻訓・音義二合訓・合音訓・同字訓・借義訓・古音徴・四声動静について解説をする。中・下巻では五音図を記す。本書は、寺尾正長の死後、門人羽富伯益が、天明5年版の版木でもって寛政8年に版行したもの(羽富伯益の序文による)。

所蔵機関

名古屋大学附属図書館

請求記号

123-Te

備考

安永4年版・天明5年版・寛政8年版・文政元年版・刊年不明版あり。

メタデータ提供者

名古屋大学附属図書館

資料種別

和古書

画像有無

無

コレクション

名大システム 古典籍内容記述的データベース

名古屋大学が所蔵する和漢古典籍について、書誌だけでなく内容までも詳細に記述したデータベースです。