〈賀茂長明〉方丈記諺解

Cite

"〈賀茂長明〉方丈記諺解" owned by Nagoya University Library, retrieved from Kotenseki Descriptive Database(https://da.adm.thers.ac.jp/en/item/n004-20230901-02441)

Copy

ID

k150

Collection category

Number

150

Title

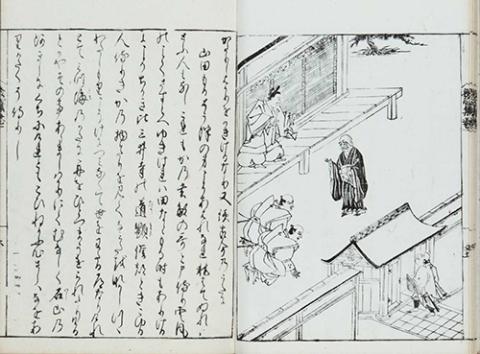

〈賀茂長明〉方丈記諺解

Title in Kana

カモノチョウメイホウジョウキゲンカイ・ホウジョウキゲンカイ

Other title

賀茂長明 方丈記諺解

Title remarks

原題簽左肩双辺「〈賀茂/長明〉方丈記諺解 上(中・下)」。序題「鴨長明方丈記諺解巻〈世間〉」。下巻内題「鴨長明方丈記諺解巻〈出世〉」。柱題「方丈諺」。

Quantity

3冊

Size

25.7/18.3

Even number

65

Equipment

原装

Print

版

Transcription

早印。

Book format

大

Issue year

1694

Date

1694

Creation

序全文「序/それ仏菩薩賢聖祖師の。区々たる数万言。豈心の一字を。説にあらずや。その心を寓する物は。四大和合の身なり。又其身をやどする所は。住家にあらずや。然は此方丈の記を。さのみ。見下すへきにあらず。殊に事理を明して。傍に略安心をしるせり。しかのみならず。浄名居士の室になすらへて。かりに方丈の庵をむすびしも。三界旅泊に身をよせて。所をさだめず。勤めの障有なん時は。自由にうつしかえて。心をすますよすがまでなり。大智は見るによしなく。短才の女童べのためには。幸倭国仮名にして。見るに煩ひなく。戯業の。一つのたすけとならんかし。然といへ共。此記わずかにして。通しがたく。くわしき抄のなきことを。かなしめること。こゝに年久し。此比多田の山里に。遊て。旧知の庵に。此抄を得たり。ひそかに懐にし来り。古文諺解のよろしきに随ひ。同じ名を汚して。板行せしむれは。このまずして。おのづから世出世の。両巻とこそは。なりにけれ/元禄六癸酉初冬の日摂陽散人筆を難波入江の旅泊にとり侍るものならし」。最終丁裏、尾題の後に刊記「元禄七甲戌暦/仲春上句(ママ)/〈大坂心斎橋筋〉書林平兵衛/〈同筋順慶町〉書肆清兵衛」(刊記入木)。

Creation ad

1694

Existence

全2巻

Content notes

『方丈記』の注釈書。漢字かな交じり。本文は大字で掲げ、傍注を施し、適宜区切って、細字で評釈を付す。巻頭に序1丁半、「鴨御祖社系図」及び鴨長明略伝3丁半あり。

Old seals

印記「布美能舎」(朱長方印)。

NCID

BB03941618

Material ID

10286277-10286279

Original Owner

Nagoya University Library

Call number

914.4-Ka

Remarks

白茶色表紙。四周単辺、大字4~6行、細字10行。上巻(2分冊)は「巻世間」、下巻は「巻出世」とあり。柱刻、第1冊:方丈諺上 一~廿、第2冊:方丈諺上 廿一~卅九終、第3冊:方丈諺下 四十~六十五。〇簗瀬一雄『方丈記諸注集成』解題によれば、同じ刊年記に、版元名が①「〈心斎橋筋順慶町〉柏原屋与左衛門」、②(版元名削除)、③「〈大坂呉服町深江屋〉太郎兵衛板行」とある全4版あり。○補注書入あり、第1冊八丁表「ひとりふたりなり」に傍注「世の中にあらましかはとおもふ人なきかおほくもなりにけるかな」。第2冊廿八丁裏「そめき」に頭書「そめき 万葉集ニ友の騒(ソメキ)砂石集ニ公私のそめきとみゆそゝめく事ニ今もいふこれなり/〈定家卿〉春苗代秋の苅穂のそめきまてくるしくみゆる賤のをたまき」。第3冊四十丁表「(東大寺の仏のみくし)落なとして」に朱書傍注「二年五月ノコト也」。同五十丁裏「つかなみ」「ひめ垣」に頭書「つかなみ 盛衰記ニもわらのつかねといふものをしきてといへりねこた是也 俊頼 あらしのミたえぬミ山ニ住たミハ幾重かしけるとふのつかなミ」「ひめかきハ女墻にて丈低き垣をいふ」。同五十五丁表「ぬかこ」「ほくみ」に頭書「○ぬかこ むかこともいふ零餘子やまのいもの子(ミ)其蔓の葉の間に生ひ形大なるハ鶏卵の如く小きハ鉛丸(タマ)ノ如シ食用とす」「○ほくミ 穂組稲穂をくミて積置ことゝいふ 秋の田の刈ほのほくミいたつらに積あまるまてにきはひにけり」。同五十五丁裏「蝉丸翁」に朱書頭書「東斎随筆云蝉丸ハ式部卿敦実親王〈宇多ノ御子〉の雑色なり云々」。同五十六丁裏「かせき」に頭書「かせき 推古紀ニ鹿をよめり角の体〓{685B}に似たるよりの名也といへれと鹿柵(カセキ)を直ニ其物ニ呼たるなるへし 玉葉集ニ山深ミなるゝかせきのけちかさに世ニとほさかるほとそしらるゝ」。同六十丁表「たゆからすしも」に朱書傍注「疲レテ萎ユルヲ覚ユタルシ」。

Source

Nagoya University Library

Material type

JapaneseClassicalBook

Image

None

Collection

Kotenseki Descriptive Database

Databases of old books held by Nagoya University, describing bibliography, additionally contents and comments.

related items

〈賀茂長明〉方丈記諺解

Kotenseki Descriptive Database Nagoya University Library

閑居友

Kotenseki Descriptive Database Nagoya University Library

薩摩風土記

Kotenseki Descriptive Database Nagoya University Library

理学弁論

Kotenseki Descriptive Database Nagoya University Library

増益書籍目録大全

Kotenseki Descriptive Database Nagoya University Library

朝日のめくみ

Kotenseki Descriptive Database Nagoya University Library